|

|

| 北極振動で寒暖ゆれる春 (あぜみち気象散歩4) | 2010-03-29 |

|

●気候問題研究所 副所長 清水輝和子

| この冬は、世界各地で異常気象が頻発した。米国東部はたびたび大雪に見舞われ、首都ワシントンの総降雪量は約140センチに達し、111年ぶりに記録を更新した。韓国のソウルでも41年ぶりの記録的大雪になった。一方、冬季オリンピックが行われたカナダのバンクーバーは暖冬で雪不足に悩まされた。

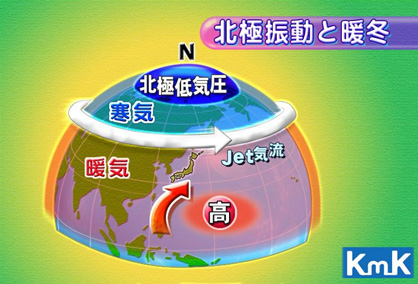

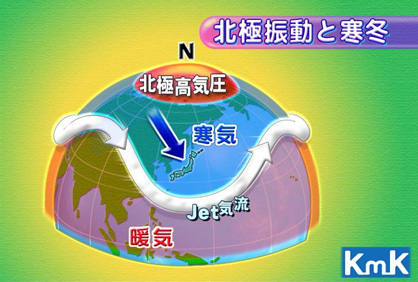

今冬の異常気象の主な原因は“北極振動”だった。北極の寒気は、北極付近で蓄積しては放出することを、くり返している。寒気の蓄積期には北極付近が低気圧になり、日本を含む中緯度は、暖かな空気におおわれて暖冬になる(図1)。反対に、寒気が放出されると極付近は高気圧になり、寒気が中緯度に南下して、日本は寒冬になる(図2)。この2つのパターンは強弱しながらくり返される。この現象を「北極振動」という。

図1 北極振動プラス (寒気蓄積・・・北極付近は低気圧)

図2 北極振動マイナス (寒気放出・・・北極付近は高気圧)

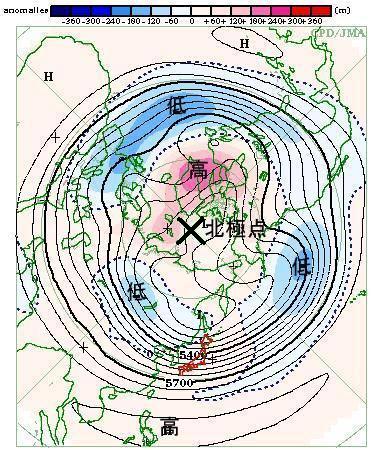

図3の今冬の上空の天気図(北半球を北極点中心に表示)を見ると、北極圏は高気圧になっている。寒気はすっかり放出され、中緯度に帯状に南下した。寒気の流れこんだ米国東部、欧州、中国北部、韓国では記録的寒波や大雪に見舞われた。一方、カナダのバンクーバーは高気圧におおわれ、暖冬だった。

寒気の蓄積や放出の大きさを示す「北極振動指数」は、昨年12月は、信頼できるデータのある1979年以降で最も低指数になった。北極振動指数は、極付近が高気圧の時は“マイナス”(図2)、低気圧の時が“プラス”(図1)の状態で、今冬は寒気が強く放出されて低指数になった。マイナスの期間は昨年12月中旬から今年1月半ばまで続き、その後、1月20日頃に一時プラスなったものの、1月末から再びマイナスになり、1カ月続いた。

図3 北半球500hpa月平均天気図(2009年12月~2010年2月:冬季)気象庁

赤(暖気:高気圧) 青(寒気:低気圧)

気象庁の「平成21年度異常気象分析検討会」によると、マイナスの北極振動のうち約8割は3週間程度で終わり、1カ月以上続くことは1割程度しかない。今冬は、長期間にわたる強いマイナスの北極振動が2回も発生し、世界各地で異常気象が多発した。

日本は昨年夏から発生したエルニーニョ現象の影響もあったので、寒冬にはならなかった。エルニーニョが発生すると、冬季は、南海上の高気圧が平年より強まる。また、アリューシャン低気圧が、いつもの冬より東へ遠ざかるので、冬型気圧配置が弱まるために暖冬になることが多い。今冬はエルニーニョの影響で暖かくなったり、北極振動がマイナスになって寒くなったりと、寒暖の変動が大きかった。

ところで、北極振動はなぜおこるのだろうか。盛んに研究されているが、残念ながらまだ、はっきりわかっておらず、予測をすることは難しい。

とはいえ、今冬からのマイナスの北極振動は、まだ続きそうな勢いがある。夏にマイナスが強まれば、昨年7月のように梅雨明けが遅れ、梅雨寒や局地的な大雨など、不順な天候が懸念される。春にマイナスが強まれば、寒気が南下して花冷えや遅霜、新緑寒波などの心配がある。エルニーニョは春に終わるとの予想なので、春まではエルニーニョが続く。

エルニーニョの春は暖春が多い。マイナスの北極振動が強まる時期があると、春の陽気と寒の戻りと、気温は激しく変動し、寒暖ゆれる春になりそうだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

お知らせ:書籍紹介「これで安心!自然観察 ご近所のキケン動植物図鑑」 |

ハチやヘビ、マダニから意外に知らない有毒植物まで、人体や自然環境に害を及ぼす可能性のある104もの生物を掲載。在来ないし広く栽培される生物に加え、気になる外来種のこともくわしく分かる1冊。生物ごとの特徴にとどまらず、事故の際の対処法や避け...

ハチやヘビ、マダニから意外に知らない有毒植物まで、人体や自然環境に害を及ぼす可能性のある104もの生物を掲載。在来ないし広く栽培される生物に加え、気になる外来種のこともくわしく分かる1冊。生物ごとの特徴にとどまらず、事故の際の対処法や避け... |

|

|

|

|